Piazza del Duomo è sicuramente una delle più belle e note di Firenze, con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, centro spirituale della città, affiancata al campanile di Giotto e fronteggiata dal Battistero di San Giovanni, con la copia delle Porte del Paradiso di Lorenzo Ghiberti, che furono tolte per essere restaurate dopo l’alluvione del ‘66 e che ora, dopo 27 anni, finalmente torneranno al loro posto.

Ogni piazza di Firenze, colma di storia, si mostra in tutto il suo splendore a cittadini e visitatori.

La Firenze romana aveva una forma quadrata, dove da ogni lato, si affacciava una porta: Porta Aquilonia (all’inizio di Borgo San Lorenzo), Porta S.Pietro (incrocio tra via del Proconsolo e il Corso), Porta di Santa Maria (oggi Por S.Maria), Porta S.Pancrazio (incrocio tra Via Tornabuoni e Via Strozzi). Il cuore della città, l’antico “umbellico” era Piazza della Repubblica, con la colonna dell’Abbondanza che rappresentava il centro esatto di Firenze.

Tutto intorno si estendeva l’antica Piazza del Mercato Vecchio (parte dell’attuale Piazza della Repubblica), centro commerciale e politico, nel quale si svolgevano le più importanti attività. Domina la piazza la Colonna dell’Abbondanza, con la dea che sorregge la cornucopia, simbolo di prosperità e fortuna. In tempi lontani, l’originaria colonna venne distrutta e nel 1431 innalzata una nuova colonna con una statua di Donatello, anch’essa, poi andata distrutta; quella odierna è dell’inizio degli anni ‘50.

In molte piazze di Firenze, tra il 1700 e il 1880 fino ai primi anni del ‘900 si tenevano fiere e mercati di ambulanti. Piazza Santissima Annunziata, nobile e elegante, abbellita dai portici di impronta brunellischiana, è sempre stata sede di fiere e mercati; vi si vendevano stoviglie, terraglie e tessuti, mentre sotto il portico della chiesa, c’erano i venditori di santini ed ex voto. Per la festa dell’Annunziata e per l’8 settembre, nascita della Vergine si svolgevano grandi fiere. In questa piazza si trova lo “Spedale degli innocenti”, disegnato da Filippo Brunelleschi e sotto il portico, sono conservati i “puttini” di ceramica vetrata, azzurri e bianchi, di Andrea della Robbia.

Non può sfuggire una curiosa finestra chiusa da un’inferriata. Un tempo, non molto lontano, all’interno della finestra c’era un tamburo aperto di legno che ruotava, con di fianco una campanella legata ad una corda. Era stato fatto per le madri che non potevano tenere i figli appena nati. Li adagiavano nella ruota e dopo aver suonato la campanella, si allontanavano furtivamente. Al suono della campanella, una suora dello “Spedale degli innocenti” accorreva e dava accoglienza al trovatello.

Piazza Strozzi, prima della costruzione di Palazzo Strozzi, si chiamava Piazza delle Cipolle. Là si svolgeva il mercato ortofrutticolo e in particolare quello delle “cipolle”. Anche quando Filippo Strozzi fece costruire il palazzo da Brunetto da Maiano e da Giuliano da Sangallo, il mercato delle cipolle continuò.

Piazza Santa Trinità – photo Stefano Brugetti

Piazza Santa Trinità – photo Stefano Brugetti

Piazza S. Trinità, con la chiesa di S.Trinità, in stile barocco, costruita in pietra nel 1600 da Bernardo Buontalenti, possiede una caratteristica (sembra unica). Ai suoi lati si affacciano quattro edifici che rappresentano epoche diverse: Palazzo Spini Ferrani (1300) termina in alto con una smerlatura sbalzata; Palazzo Buondelmonti del 1400, intonacato con il giallo pallido toscano, ha ricche finestre bugnate e un elegante loggiato; Palazzo Barto-lini-Salimbeni (1500) fu costruito da Baccio d’Agnolo.

È un esempio di architettura rinascimentale che fu criticato dai fiorentini d’allora, perché non gradivano le forme classiche, le finestre quadrate e gli angoli retti. Di questo palazzo si narra una storia. Sull’architrave di una porta è scolpito il motto “Per non dormire” e sugli stipiti delle finestre e i cornicioni, sono riprodotti mazzetti di papaveri. Sembra che un Bartolini, mercante di lana, partì con altri mercanti amici fiorentini alla volta di Venezia per concludere, con i veneziani, una serie di affari. Durante la cena, il Bartolini, oppiò le bevande dei concorrenti, che presi dal sonno si ritirarono presto nelle loro stanze così che il Bartolini rimasto solo con i veneziani, concluse a suo favore un gran numero di affari e la sua famiglia divenne presto una delle più ricche di Firenze. Al momento della costruzione del palazzo, i Bartolini ebbero l’ardire di far scolpire i papaveri dai quali era stato ricavato l’oppio e incidere il motto per testimoniare da dove era cominciata la loro ricchezza.

Al centro della piazza sorge la Colonna della Giustizia che Cosimo de’ Medici fece erigere nel 1554. Alla sommità c’è la statua della giustizia con un ampio mantello in bronzo. Pare che nel corso delle periodiche puliture della statua, su uno dei piatti della bilancia della giustizia, nel nido di una gazza ladra, furono trovati gioielli, piccole pietre preziose, prelevati dalle botteghe del Ponte Vecchio. In precedenza al ritrovamento, erano stati accusati di furto alcuni ragazzi che solevano giocare sul Ponte Vecchio tra i mercanti e i clienti.

Un’altra storia ci dice che Piazza Santa Maria Novella, nel 1287, venne aperta e donata alla Chiesa con decreto della Repub-blica.

Piazza Santa Maria Novella

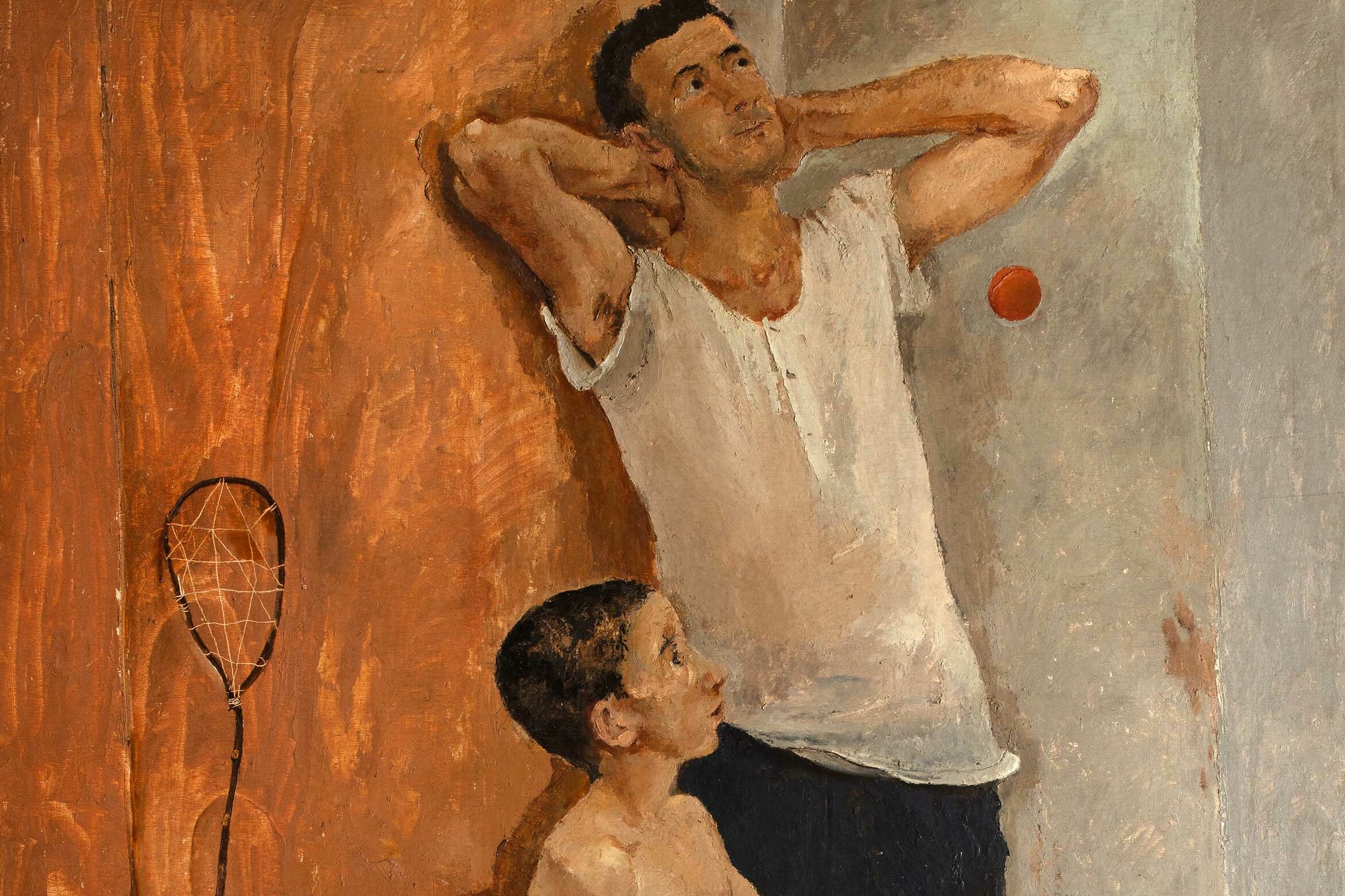

Fin dal medioevo la piazza fu adibita a gare e giostre. Dal 1563 alla metà del secolo scorso, il 23 giugno, vigilia della festa di San Giovanni Battista, si correva il “Palio de’ Cocchi” ispirato alle corse delle bighe dell’antica Roma. Due obelischi di marmo poggiati su tartarughe di bronzo, opera del Giambologna, che terminavano con il giglio fiorentino, servivano a segnare l’arrivo della corsa. Partecipavano quattro cocchi, ognuno con il colore dei quartieri fiorentini: verde, rosso, bianco, azzurro. Il Gran-duca di Toscana prendeva posto sotto un baldacchino di damasco e tappeti di velluto e dava il via alla corsa.

Tutti i balconi erano adornati con drappi e tappeti colorati e la piazza era un trionfo di colori e grida festose. Al vincitore veniva dato in premio un “palio” di velluto cremisi. La corsa dei cocchi terminò nel 1858. Si tentò di farla rivivere nel 1902 in una piazza stracolma di fiorentini e turisti, ma furono solo attimi di gloria. Nel 1935 ci fu un altro tentativo senza successo. Quella volta si svolse in piazza San Gallo, oggi della Libertà. Fu un insucceso e i cocchi furono riposti in magazzino e della corsa non se ne parlò più.

Una delle piazze più importanti di Firenze è senza dubbio Piazza della Signoria, connessa al Palazzo dei Priori, (oggi Palazzo Vecchio, sede del Comune). La piazza e il Palazzo sono sempre stati il centro della vita politica e civile di Firenze.

Palazzo della Signoria con a destra la Loggia dei Lanzi

Palazzo Vecchio fu edificato tra il 1299 e il 1314. Nella piazza si trovano le più antiche sculture: il Marzocco e la Giuditta e Olifeme del 1455-60, entrambi di Donatello. Ai nostri giorni sono delle copie, gli originali sono conservati, il Marzocco, (un leone che poggia la zampa sull’emblema del giglio) al Bargello, la Giuditta in Palazzo Vecchio. Vicino l’ingresso del Palazzo c’è la statua del David, anch’essa una copia.

Michelangelo realizzò il David, nel 1500, quando ancora infuriava la stagione savonaroliana. Per quei tempi il David era una scultura gigante. Ercole e Caco di Baccio Bandinelli sono vicino al David. Questa statua era stata commissionata a Michelangelo che per i suoi molteplici impegni non potette realizzare. Sempre nella piazza, sotto La Loggia Dei Lanzi, c’è il Perseo con la testa della medusa di Benvenuto Cellini. Anche altre sculture, come il Ratto delle Sabine, si trovano sotto La Loggia.

Di fronte alla “Fontana del Nettuno” detto il Biancone, scolpita dall’Ammannati (1563-1565) e mai piaciuta ai fiorentini, sul selciato, c’è un disco in bronzo che indica il punto dove Savonarola e due fedeli confratelli ostili ai costumi dell’epoca e ai Medici, dopo essere stati impiccati, furono messi al rogo e le ceneri gettate in Arno. Ai lati dell’ingresso di Palazzo Vecchio, due sculture marmoree, una maschile di Vincenzo de’ Rossi e una femminile di Baccio Bandinelli. Le sculture raffigurano i coniugi Filemane e Bauci che secondo una leggenda furono trasformate da Giove, lei in tiglio e lui in quercia.

Piazza Santa Croce è la più ampia di Firenze, dominata dalla magnifica basilica di Santa Croce. Nel 1226 giunsero a Firenze i francescani che scelsero la zona per insediarsi. La piazza poteva contenere la folla dei fedeli che vi si radunavano per ascoltare le prediche dei frati dalla maestosa chiesa che nel frattempo era stata costruita. Nel Rinascimento, per l’ampiezza e la forma regolare divenne teatro di giostre

Piazza Santa Croce durante il Calcio Storico

cavalleresche, spettacoli e gare popolari come il “Calcio in Costume”. Qui si svolse la celebre partita, del 17 febbraio del 1530, durante l’assedio della città. In questa grande piazza, nel ‘400, furono celebrate giostre e tornei per festeggiare il fidanzamento di Lorenzo De’ Medici con Clarice Orsini e nel 1475, la giostra, di Giuliano De’ Medici in onore di Simonetta Vespucci. Ai lati sud e ovest, si ergono palazzi nobiliari. Uno dei più originali è Palazzo Cocchi-Serristori a forma di cubo. Secondo alcuni studi, l’originale progetto è riferito a Giuliano da San Gallo, architetto di fiducia di Lorenzo il Magnifico.

Sul lato sud spicca la lunga facciata del Palazzo dell’Antella di proprietà nel ‘500 dei Barbi-gia. Ai primi del ‘600 passò al senatore Niccolò Dell’Antella che fece dipingere con affreschi le facciate, sul tema Virtù e Divinità e la copia dell’Amorino dormiente del Caravaggio. Davanti alla chiesa, la statua di Dante Alighieri in marmo, eretta nel 1865 proprio in mezzo alla piazza e spostata dopo l’alluvione del ‘66 per ripristinare il “Gioco del Calcio”, molto sentito dai fiorentini dei quartieri del centro storico. Nella parte opposta della piazza è presente una fontana, rifacimento di Giusep-pe Manetti (1816) di una fontana barocca di Pietro Maria Bardi del 1673.